臨床研修プログラム

研修プログラム概要

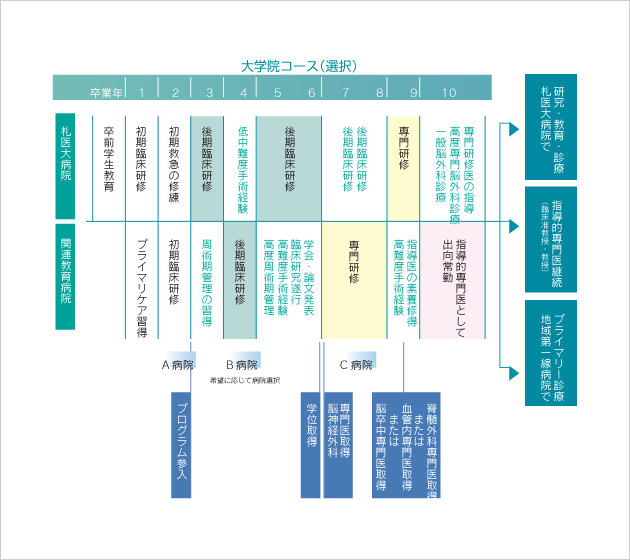

1.脳神経外科コースの全体像

習得すべき知識・技能・学術活動

1.国民病とも言える脳卒中や頭部外傷などの救急疾患、また、脳腫瘍に加え、てんかんやパーキンソン病、三叉神経痛や顔面けいれん、小児奇形、脊髄、脊椎、末梢神経などの病気の予防から診断治療に至る、総合的かつ専門的知識を研修カリキュラムに基づいて習得します。

2. 上記の幅広い疾患に対して、的確な検査を行い、正確な診断を得て、手術を含めた適切な治療を自ら行うとともに、必要に応じ他の専門医への転送の判断も的確に行える能力を研修カリキュラムに基づいて養います。

3. 経験すべき疾患・病態および要求レベルは研修マニュアルで規定されています。管理経験症例数、手術症例数については最低経験数が規定されています。

4. 脳神経外科の幅広い領域について、日々の症例、カンファレンスなどで学ぶ以外に、文献からの自己学習、生涯教育講習の受講、定期的な研究会、学会への参加などを通じて、常に最新の知識を吸収するとともに、基礎的研究や臨床研究に積極的に関与し、さらに自らも積極的に学会発表、論文発表を行い脳神経外科学の発展に寄与しなければなりません。専門医研修期間中に筆頭演者としての学会(全国規模学会)発表2回以上、筆頭著者として査読付論文採択受理1編以上(和文英文を問わない)が必要です。

5. 脳神経外科専門領域の知識、技能に限らず、医師としての基本的診療能力を研修カリキュラムに基づいて獲得する必要があります。院内・院外で開催される講習会などの受講により常に医療安全、院内感染対策、医療倫理、保険診療に関する最新の知識を習得し、日常診療において医療倫理的、社会的に正しい行いを行うように努めます。

専門研修プログラムの概略

1.プログラムは、単一の専門研修基幹施設(以下「基幹施設」という)と複数の専門研修連携施設(以下「連携施設」という)によって構成され、必要に応じて関連施設(複数可)が加わります。なお専門研修は、基幹施設及び連携施設において完遂されることを原則とし、関連施設はあくまでも補完的なものです。

当プログラムの構成は以下の施設からなります。

基幹施設:札幌医科大学医学部脳神経外科

連携施設:砂川市立病院脳神経外科

市立函館病院脳神経外科

市立釧路総合病院脳神経外科

市立札幌病院脳神経外科

医療法人脳神経研究センター 新さっぽろ脳神経外科病院

社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院脳神経外科

社会医療法人医翔会 札幌白石記念病院

医療法人雄心会 函館新都市病院脳神経外科

JA北海道厚生連 帯広厚生病院脳神経外科

医療法人美脳 札幌美しが丘脳神経外科病院

道立子ども総合医療・療育センター脳神経外科

社会医療法人孝仁会 札幌孝仁会記念病院

医療法人 王子総合病院脳神経外科

市立室蘭総合病院脳神経外科

関連施設:社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院

医療法人社団豊友会 千歳豊友会病院脳神経外科

京都大学医学部脳神経外科

国立循環器病研究センター脳神経外科

医療法人社団研仁会 北海道脳神経外科記念病院

医療法人社団医修会 大川原脳神経外科病院

2.基幹施設における専門研修指導医に認定された脳神経外科部門長、診療責任者ないしはこれに準ずる者が専門研修プログラム統括責任者(以下「統括責任者」という)としてプログラムを統括します。当プログラムでは 三國信啓 です。

3.プログラム全体では規定にある以下の要件を満たしています。

(1) SPECT / PET等核医学検査機器、術中ナビゲーション、電気生理学的モニタリング、内視鏡、定位装置、放射線治療装置等を有する。

(2) 以下の学会より円滑で充分な研修支援が得られています。

ア 脳腫瘍関連学会合同(日本脳腫瘍学会、日本脳腫瘍病理学会、

日本間脳下垂体腫瘍学会、日本脳腫瘍の外科学会)

イ 日本脳卒中の外科学会

ウ 日本脳神経血管内治療学会

エ 日本脊髄外科学会

オ 日本神経内視鏡学会

カ 日本てんかん外科学会

キ 日本定位・機能神経外科学会

ク 日本小児神経外科学会

ケ 日本脳神経外傷学会

(3) 基幹施設と連携施設の合計で原則として以下の手術症例数を有する。

ア 年間500例以上(昨年手術実数 3,612 件 )

イ 腫瘍(開頭、経鼻、定位生検を含む)50例以上(昨年手術実数 316 件 )

ウ 血管障害(開頭術、血管内手術を含む)100例以上(昨年手術実数 1,566 件 )

エ 頭部外傷の開頭術(穿頭術を除く)20例以上(昨年手術実数 132 件 )

4.各施設における専攻医の数は、指導医1名につき同時に2名までです。

5.研修の年次進行、各施設での研修目的を例示しています。

6.プログラム内での専攻医のローテーションが無理なく行えるように地域性に配慮し、基幹施設を中心とした地域でのプログラム構成を原則とし、遠隔地を含む場合は理由を記載します。

7.統括責任者および連携施設指導管理責任者より構成される研修プログラム管理委員会を基幹施設に設置し、プログラム全般の管理運営と研修プログラムの継続的改良にあたります。

2.教育スタッフ

| 研修責任者 | 三國 信啓 |

|---|

2024年の札幌医科大学附属病院脳神経外科および14関連教育病院合わせたコース全体の手術症例数は総計約3,600例であり、脳神経外科専門医のもと十分な研修を受けられる。大学医局内にマイクロサージェリー訓練の場を提供しており、血管モデルやラットを用いていつでも訓練することが可能である。

3.コースの指導状況

大学スタッフは9人全員が脳神経外科専門医を有し、専門領域指導医も揃う。

日本脳卒中学会認定研修教育病院、一次脳卒中センター、日本てんかん学会研修施設に認定されており、各学会認定専門医修得に必要な研修を受けられる。

研修に関してご不明な点がございましたら、当診療科の小松までお気軽にご連絡ください。

研修希望の皆さまへ

Copyright© Department of Neurosurgery, Sapporo Medical University All Rights Reserved.